|

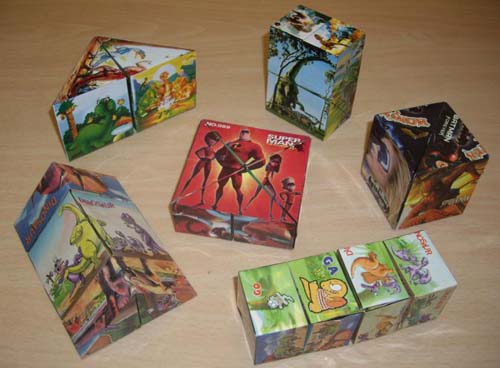

「百變方塊」問世後約5年,坊間又出現另一種正方體造型的立體創意文宣,其零件改為8個大小相同的三角柱,但結構則是巧妙地仿製「百變方塊」的8個特定相接位置,此一造型上的改良,使得該設計不僅可如同「百變方塊」般不斷地翻轉循環,且可變化的造型更加多元(圖一)。由於零件的上下底為兩個全等的等腰直角三角形,而在翻轉的過程中,亦可見一大型的等腰直角三角形,故筆者將之命名為「百變三明治」。本文即介紹筆者將「百變三明治」串接於數學營的課程設計與教學心得分享。

(圖一)由「百變三明治」立體創意文宣翻轉而成的各種立體造型。

【教學目的】增進立體概念及空間思維;培養動手操作與合作學習的習慣。

【教學內容】a. 探究「一題多解」的正方形「火柴棒」創意思考遊戲。

b. 認識並學習棋盤內方形數量問題的「降階」策略。

c. 藝數Fun手玩---〈百變三明治〉DIY親體驗。

d. 〈百變三明治〉vs.〈百變方塊〉。

【教學對象】國小高年級以上,分組上課,每組6-8人並給予編號。

【單元時間】90分鐘。

【操作教材】每組一盒火柴(或一包吸管)、每位學員一張〈百變三明治〉DIY。

【教學流程】

0. 課前準備:製作教學ppt.檔及數個大型的「百變三明治」模型。

1. 問題導引:引領學員回顧正方形的定義:平面上,同時滿足等邊和等角兩個條件的四邊形。提出問題搶答:請利用12根火柴棒(或等長的吸管)拼組正方形,但拼好的造型要剛好能組成一個中文字的結構。(火柴棒或吸管不可彎、不可折)

正解:有「口、品、田、回」等4字。

建議:答對的小組加分,以下皆同。經驗裡,「品」和「田」很快就出爐,「回」比較慢出現,至於「口」,則是時快時慢,但有時卻會意外地根本沒有人想到,算是一個有趣的教育現象。「火柴棒」原是此一類型題目傳統的「表達方式」,但因火柴已與絕大多數人的生活脫鉤,現在e世代的學員有些甚至從未看過、摸過,故教師可特別當教具收集,或改以吸管替代。原則上,各組備著一盒火柴或一包吸管即可,因為並非每位學員都需要依賴具體的操作才有答案。另在強調不可彎、折的限制條件時,教師不妨順帶說明數學上的「等長的線段」。

2. 分類+問題導引:如下表,先引領學員分別將上題答案所含括的正方形數量作分類,然後提出問題討論:利用12根火柴棒(或等長的吸管)拼組正方形,請問還有哪些類型的答案?

圖形

|

口

|

品

|

田

|

回

|

分類

|

1個正方形

|

3個正方形

|

5個正方形(1大4小)

|

2個正方形(1大1小)

|

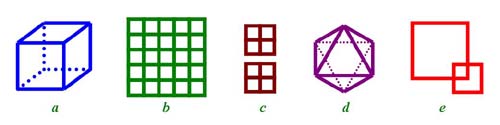

說明:本題只是將上題「要能組成一個中文字結構」的條件移除,算是更開放式的提問,目的是希望能導引出「正方體」與「5 × 5棋盤」的答案(圖二a、b)。但多數學員可能受限於上題的思維模式,以致一時無法反應過來,不知要忙什麼,故上表特地留一些空格位置,供教師再次導引與說明,必要時,教師可視情況給予提示,例如:有無三度空間的答案?從「品」字的3個正方形還可以有哪些創意的變化?

正解:

(1)創思型的答案有:構成「正方體」的6個正方形(圖二a)、「5 × 5棋盤」的55個正方形(圖二b)、兩個「田」字的10個正方形(2大8小,圖二c),而堪稱一絕的答案,則是構成「正八面體」的3個正方形(圖二d)。

(2)靈活型的答案有:從「回」字演變而來的3個正方形(1大1中1小,圖二e);從「品」字演變而來的4個正方形(3大1小,圖二f)、5個正方形(3大2小或3大1中1小,圖二g)、7個正方形(3大4小,圖二h)、8個正方形(3大2中3小…,圖二i);從兩個「田」字演變而來的11個正方形(2大8中1小,圖二j)、9個正方形(2大7小,圖二k)、21個正方形(2大10中9小,圖二l)、17個正方形(2大10中4小1微,圖二l)…,其中,在兩個「田」字的演變思維下,通常會引發出「5 × 5棋盤」的靈感。

(圖二)利用12根吸管拼組正方形的「一題多解」。

建議:此題答案的種類眾多,創思型的答案較無脈絡可循,但靈活型的答案會形成一通百通的局面。由於一開始大家多未進入狀況,不易文思泉湧,故建議先讓各組學員內部互相討論,將答案彙整在講義上,然後分成幾回合,由指定號碼的學員上台呈現答案,同一回合的答案不分先後,只要不是之前已公布的皆可得分,藉此激勵各組追求卓越的意志,通常不超過兩回合,學員的思維便可從陸續公開的答案中活絡起來。(以上運作約20分鐘)

3. 深入探討:當上題的答案差不多山窮水盡之後,教師再分兩階段,以數回合的運作,由各組重新指定編號的學員上台自選並寫出某個答案所含正方形的數量(第一階段)及幾大幾中幾小的類型(第二階段),如此下來,壓軸的題目幾乎就剩「5 × 5棋盤」的分析探討。

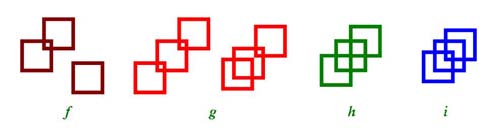

說明:關於「5 × 5棋盤」內正方形的數量,或許在上題就有部分學員察覺出規律與特徵,但多數學員其實仍無法判斷對錯,如果教師只是公告答案就一筆帶過,那就太浪費這一題所要傳達的數學思維了。為了讓其他學員也能體認本題的數學境界,教師宜直接做教學導引,引領學員透過「降階」技巧,認識數學的規律之美。

建議:

(1)數數看:多數學員一開始為了搶時間,幾乎都採用此一策略,但很快就自動放棄了,因為盲目的數數,數多數少也沒判斷依據,即使數到最後,可能連自己也不敢確定答案的正確性。不過,偶有少數頭腦清晰且有耐性的學員,知道要分成邊長是1單位、2單位、3單位…的正方形來處理,然後用一點乘法概念,便可分析出5×5+4×4+3×3+2×2+1×1的規律。

(2)降階找靈感:在正式導引之前,教師可先拋出更誇張的問題:如果今天要算的不是5×5的棋盤,而是西洋棋的棋盤(8×8)或更複雜的圍棋的棋盤(18×18)?藉此傳達處理此一類型題目極為重要的「降階策略」。如圖三,教師透過互動,讓學員慢慢明瞭不論是18×18、8×8還是5×5的棋盤,其實都是同一類型的題目,因此,當初次面對「5×5棋盤」而不知所措時,不妨自動將難度降低一點,改為處理4×4棋盤的問題,萬一仍無頭緒,再繼續「降階」,改為3×3或2×2或1×1的棋盤,最後再逆向逐一分析其所含正方形的種類和數量,相信學員很快就會歸納出規律,並大膽猜測n×n棋盤有1×1+2×2+…+n×n個正方形。

1×1棋盤有1個正方形,1=1=1×1;

2×2棋盤有5個正方形,5=4+1=2×2+1×1;

3×3棋盤有14個正方形,14=9+4+1=3×3+2×2+1×1;

4×4棋盤有30個正方形,30=16+9+4+1=4×4+3×3+2×2+1×1;

5×5棋盤有55個正方形,55=25+16+9+4+1=5×5+4×4+3×3+2×2+1×1;

(圖三)「5 × 5棋盤所含正方形數量」問題的漸進式思維。

4. 進階與推廣:當學員已抓到訣竅時,教師可再導引學員認識幾個相關的後續研究。

(1)n × n棋盤所含正方形數量的呈現方式:

.jpg)

(2)n × n棋盤所含長方形的數量.jpg)

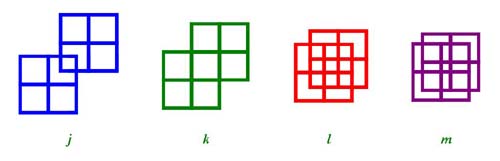

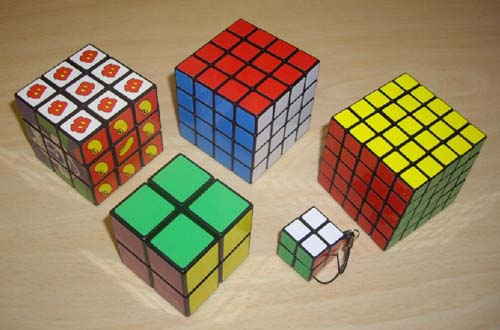

(3)n × n× n魔術方塊所含正方體的數量(圖四)。

.jpg)

(4)n × n× n魔術方塊所含長方體的數量.jpg)

(圖四)傳統正方體魔術方塊的各式切割:2 × 2、3 × 3、4 × 4、5 × 5。

建議:有關長方形或長方體數量的問題,因屬於現行高二數學「排列組合」的範圍,故筆者通常未加以著墨,僅是拋出問題並寫出結果,供有興趣的學員作回家功課。至於正方形或正方體數量的Σ公式,筆者多以「賣弄數學學問」的開玩笑方式介紹,目的只是希望策進學員精益求精的動力,所謂「學無止盡、學海無涯」,切勿自滿。而真正有花心思安排設計的,便是希望學員現學現賣,能把才抓到棋盤方形數量研究訣竅的「降階」策略,直接應用到魔術方塊所含正方體的數量研究上。(以上運作約20分鐘)

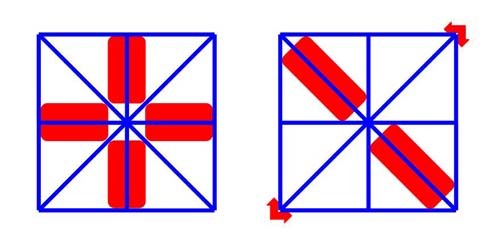

5. 〈百變三明治〉DIY:在前述動腦思考的活動告一段落之後,緊接著安排紙製DIY的操作。教師可從2×2魔術方塊的切割,引出「百變方塊」的神奇結構,然後再介紹改良版「百變三明治」的豐富造型,此時學員對於接下來的DIY操作早已躍躍欲試。教師除了說明剝、摺、黏、組等製作細節與透明膠帶的黏貼位置(圖五)之外,宜再提醒:黏貼透明膠帶時,各零件之間宜保留適當的均勻縫隙,且每個黏貼邊的正反兩面都應貼膠帶,方能牢固耐玩。

(圖五)「百變三明治」零件連接示意圖:正面4段膠帶(左);底面+側面各2段膠帶(右)。

當DIY陸續完成之後,教師可每組發數個「百變方塊」模型,供學員觀察比對,認識兩者結構上的異同,開啟改良發明的思維習慣。最後再透過加分方式,讓小組認識「百變三明治」各式可能的造型變化,並討論分析各形體間「等積求周」(註)的數學變化。

註:周長相同,求所圍面積大小變化的數學問題稱為「等周求積」,反之則為「面積相同,求周長大小變化的等積求周問題」,在此藉作「體積相同,求表面積大小變化」的推廣。

【相關閱讀】關於「百變方塊」的相關介紹,請參閱本刊第144期魔數專欄〈「百變方塊」趣味數學教學設計分享〉。

|